每次走進院史館,敬仰之心油然而生!從最早的鐵道兵戰地醫院,到今天的三級甲等醫院。在這里,你能夠感受到71年來醫院發展的恢弘歷程和滄桑巨變。在這里,記錄了無數英雄前輩們的英勇事跡,陳列了他們生前所用的通訊工具、兵器、醫療器械。在這里,承載了鐵道兵“特別能吃苦,特別能戰斗”奉獻精神。他們生前所穿的衣服,所用的生活用物,都是那么樸素甚至破舊,烈士們清貧的生活,令人為之動容,在艱難環境中所磨練出來的靈魂更是令人敬仰!飲水思源,我們不得不追溯到為這個醫院做出貢獻的革命先驅們,是他們果敢勇武、不畏艱難、用血肉之軀為我們奠定了基礎!

延安大學咸陽醫院院史館

作戰電話機、馬鞍包

手雷、手榴彈、放大鏡

醫用羊腸線、三角巾急救包、酒精燈

各個時期軍裝

醫療器械

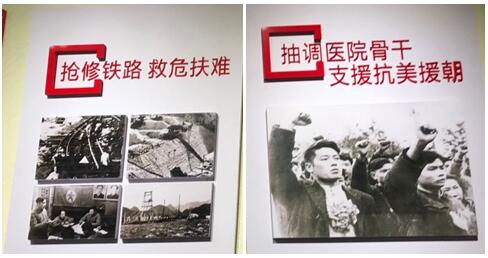

1949年4月25日,在膠東半島成立了中國人民解放軍華東警備第五旅戰地醫院,這是我們的起點。建院初期,只能棲身于煙臺市一所普通民房中艱難開展工作。在人員短缺、醫藥匱乏的條件下,衛生所經過一個月整訓,便迅速投入到戰役中去。

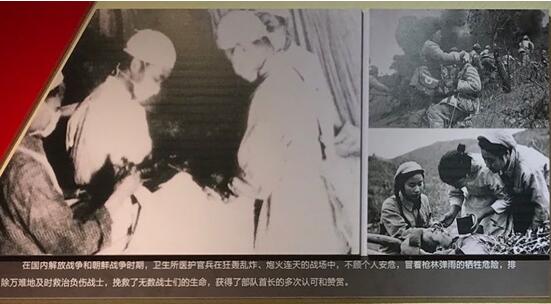

在隨部隊抗美援朝搶修鐵路過程中,朝鮮冬日的嚴寒氣候、繁重的土木工程量和敵軍飛機的狂轟亂炸,都給志愿軍鐵道兵造成了極大的病痛和傷亡。在如此嚴峻的醫療衛生形勢下,戰地醫院全體醫護人員冒著槍林彈雨和敵機轟炸,在有限的醫療條件下運用手中僅有的醫藥和設備,給廣大鐵道兵戰士提供醫護防疫衛生保障服務,為鐵路搶修如期完工做出了貢獻。再到后來,跟隨部隊參加國內鐵路建設,集體轉業,服務主體企業,面向社會服務廣大群眾。71年來,變的是部隊番號,不變的是鐵軍精神,變的是體制變革,不變的是救死扶傷,為人民群眾服務的宗旨。

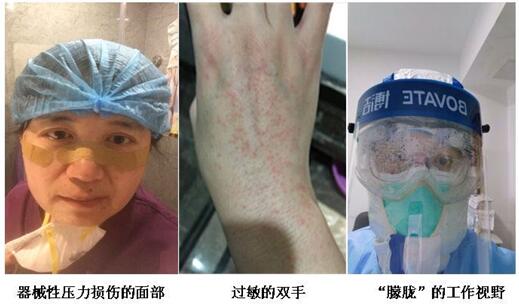

庚子年伊始,一場突如其來的新型冠狀病毒感染的肺炎疫情爆發。在黨中央的號召下,舉國上下迅速打響了抗擊疫情的戰斗。在這場沒有硝煙的戰爭中,全國人民眾志成城,共抗疫情,迅速組織人力物力馳援武漢,彰顯了中華民族在危急關頭的巨大號召力和凝聚力。我院作為地區三級甲等綜合醫院,千余名醫護人員主動請纓,爭相趕赴武漢一線,最終選拔了政治素質過硬,業務能力突出的張春妮、楊文靜代表醫院出征武漢,彰顯了醫院的擔當和使命,弘揚了鐵道兵精神,再次讓軍旗高高飄揚在抗擊疫情的第一線。

張春妮護士長平安凱旋

楊文靜同志平安凱旋

在我們和家人團聚的時候,在對病毒所知不多的時候,在不知歸期的時候,她們聞令而動、主動請纓,馳援湖北、毅然決然地背起行囊,不顧自己的安危,暫舍小家,懷著堅定的信念與力量,奔赴一線!

60多個日日夜夜,她們堅守在疫情防控第一線、戰斗在抗擊病毒最前沿,與時間賽跑、與病魔較量,用堅守傳遞希望,用生命守護生命,譜寫了一曲赴湯蹈火、救死扶傷的逆行者之歌。她們剪短的秀發、臉上的勒痕、濕透的衣衫、疲憊的身影,充分展現了延安大學咸陽醫院人勇于擔當、恪盡職守的優秀品質。

楊文靜同志援漢前剪發

張春妮護士長援漢工作日常

難道她們不曾害怕嗎?我想是“怕”的,但是她們為了挽救更多的患者,她們選擇了堅守,選擇了付出,選擇用自己的血肉之軀,為患者帶來光明。煙火的美,是因為夜空很黑。一點點錢幣在鐵罐中,也會發出響亮的笑聲。這個坎,我們過去了!

在71年后的今天,我們傳承并弘揚了先輩們不畏艱苦,甘于奉獻,救死扶傷,英勇無畏的鐵道軍精神!我們深知,鐵道兵軍魂已經深深地扎在了每一位醫院人的心房,沒有什么能夠改變。我們堅信,我們一定讓鐵道兵軍旗高高飄揚在服務社會和群眾的第一線。

供稿:神經內科一病區 趙俊芳